| 금남로 길 이름 주인 '금남공 정충신'이 낯선 까닭 |

| 노성태의 광주 역사 문화 기행 (25) 노비에서 부원수에 오른 금남공 정충신 |

| 입력시간 : 2013. 06.21. 00:00 |

|

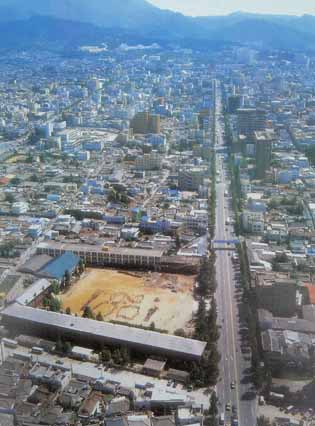

광주를 대표하는 두 도로는 충장로와 금남로다. 남도인 대부분은 충장로가 임진왜란 의병장인 충효동 출신의 충장공 김덕령을 기리는 도로 이름임을 안다. 그런데 금남로의 주인공이 누구인지는 고개를 갸우뚱거린다. 금남공 정충신(鄭忠臣ㆍ1576~1636)이 우리에게 낯선 인물이기 때문이다. 한국 민주화의 성지로 우뚝 선 금남로, 그 금남로의 주인공 정충신이 우리에게 낯선 이유는 무엇일까.

그 단서의 하나가 '조선왕조실록'의 졸기(卒記)에 보이는 그의 신분이다. "충신은 광주의 아전이었다. 젊어서부터 민첩하고 총기가 있었다. 임진왜란으로 선조가 용만(龍灣ㆍ의주의 옛 별칭)으로 피난하였을 적에 본도 병사가 사람을 뽑아 행재소에 일을 아뢰고자 했으나 응모하는 사람이 없었는데 충신이 솔선해 용만으로 달려가자 선조께서 불러 보았다. 고상(故相) 이항복이 이끌어 휘하에 두었는데 매우 친애를 받았다. 갑자년에 별장으로 원수 장만을 따라 남이흥과 더불어 역적 이괄을 토벌해 죽임으로 해서 1등 공신에 책훈됐다"

졸기에 정충신의 신분은 광주의 아전으로 나온다. 그런데 광해군 원년(1609)의 실록에는 천출(賤出)로, 인조 2년(1624)의 실록에는 공생(貢生)으로 나온다. 공생이란 향교 등에서 심부름을 하는 사람을 가리킨다. 아전, 천출, 공생 등 실록의 기록은 그가 양반이 아닌 낮은 신분이었음을 보여준다.

'계서야담(溪西野譚)'에는 정충신의 출생담이 들어 있는 다음의 설화가 나온다.

"정충신의 아버지는 광주 향청의 좌수였는데, 어느 날 밤 무등산이 갈라지며 청룡이 뛰어나와 자기에게 달려드는 꿈을 꾼다. 괴이하게 여기고 다시 잠이 들자, 또 백호가 달려 나와 품에 안긴다. 깜짝 놀란 그가 일어나 뜰을 배회하다가 부엌에서 잠든 식비(食婢)를 보고 마음이 동하여 합환한다. 그리고 식비가 잉태하여 아들을 낳았는데. 이 아이가 바로 정충신이다"

야담에는 아버지가 양반인 향청의 좌수로 나오지만 다른 사서에는 관아의 하급관리인 아전으로 나온다. 아버지가 좌수이던 아전이든 간에 그의 어머니는 밥 짓는 비였다. 조선 전기의 신분을 규정하는 '일천즉천(一賤卽賤)'에 의하면, 정충신의 신분은 용이나 호랑이 태몽을 꾸고 태어났다 할지라도 노비일 수밖에 없다.

|

"누르하치는 충신의 명성을 일찍이 듣고 회담 장소에 충신의 기세를 꺾기 위해 좌우에 창검을 든 군사를 배치하고 장소를 호화롭게 꾸민다. 그리고 충신에게 '조선에는 어찌 인물이 없어 너 같은 소소인(小小人)을 보내서 국사를 논하게 하느냐'며 버럭 소리를 지른다. 그러자 충신은 껄껄 웃으며 '우리나라는 예의 도덕을 잘 지키는 나라에는 대대인(大大人)을 보내지만 포악하고 힘만 주장하는 나라에는 소소인을 보낸다'고 맞장구를 친다. 후금의 태조인 누르하치가 그때야 충신이 범상치 않은 인물임을 알고 환대했다고 한다" 물론 이 설화는 사실이 아니다. 그러나 이 설화 또한 충신이 몸집은 왜소했지만 기상이 늠름하고 총명한 인물이었음을 알게 해준다.

다산 정약용도 1779년 무렵 화순현감이던 부친을 만나기 위해 광주를 지나다 정충신을 떠올리며 다음의 시를 남긴다.

"언제나 광산부를 지나갈 적에는/ 가슴 속에 정금남이 생각난다네/ 신분은 종직처럼 미천했으나/ 재주는 이순신과 견줄만했었지/ 옛 사당에는 풍운의 기운 서렸고/ 남은 터에는 부로들의 전설이 전하네/ 웅장하여라, 서석의 드높은 진산/ 그 정기 모아 기남자를 배출했구나"

|

정충신이 지은 책 중에 당시 인기리에 읽힌 '백사북천일록(白沙北遷日錄)'이 있다. 백사 이항복이 광해군의 인목대비 폐모사건을 반대하다 함경도 북천으로 귀양 가는 과정을 기록한 일기다. 이후 유배지에서 유명을 달리한 이항복의 유해를 수습해 경기도 포천에 안장하는 과정도 상세히 서술하고 있다. 정충신은 백사 이항복의 유배에 동행했고, 그의 시신을 거둘 정도로 특별한 관계였다. 이항복이 정충신을 얼마나 아꼈는지는 졸기의 "이항복이 이끌어 휘하에 두었는데 매우 친애했다"는 표현을 통해서도 확인된다.

이항복에게 글과 무술을 배운 충신은 이듬해 무과에 합격한다. 그리고 무장이 되어 명이 쇠퇴하고 후금이 흥기하던 17세기 초반, 국경을 지키는 장수가 된다. 그런 그에게 인생 역전의 기회는 이괄의 난이었다. 이괄의 난은, 인조 2년(1624년) 인조반정 때 2등 공신에 책봉된 이괄이 불만을 품고 일으킨 난이었다. 이괄이 한양을 점령하자 인조는 공주로 피난을 간다. 이 때 정충신은 도원수 장만의 전부대장이 되어 반란군을 진압한다. 그 공으로 그는 도원수 장만과 함께 진무공신 1등에 책정되고 금남군(錦南君)에 봉해진다. 그리고 충남 서산군 지곡면 대요리 일대의 이괄 소유의 땅 45만 여 평을 사패지(賜牌地)로 받는다. 지금 충남 서산군 지곡면에는 그를 기리는 사당인 진충사가 있고 국사봉 아래에는 그의 묘가 있다. 광주에서 태어났음에도 사당과 무덤이 광주와 멀리 떨어져 있음은 진무 1등 공신인 정충신을 충장로의 주인공인 김덕령보다 더 생소한 인물로 만든 또 다른 이유다.

노성태 빛고을역사교사모임 회장ㆍ국제고 교사

|

금남군 사후 300여년…금남로는 민주 성지로

인조2년(1624), 광주 출신 정충신이 이괄의 난을 진압한 공으로 진무공신 1등에 책록되고 금남군(錦南君)에 봉해진다. 금남군, 이는 인조가 정충신에게 내린 군호(君號, 적출이 아닌 왕자나 종친, 훈신에게 임금이 군을 봉할 때 주는 이름)다. 그 금남군의 '금남'이 오늘 광주의 중심 도로명인 금남로의 이름이 된다.

그런데 정충신을 기리는 그 금남로는 지금 또 다른 이름 '한국 민주주의의 성지'로 불린다.

1960년, 3ㆍ15 정ㆍ부통령 선거가 부정으로 얼룩지자 '곡(哭) 민주주의'라는 현수막을 들고 '장송(葬送) 시위(데모)'를 벌인다. 금남로 카톨릭 센터 앞에서 일어난 민주주의 장송 시위는 전국 최초의 3ㆍ15 부정선거 규탄 대회였고, 4ㆍ19 혁명의 출발이 된다. 고등학생이 중심이 된 광주 4ㆍ19는 경찰의 무차별 총격으로 7명이 사망한다. 그 사망지의 중심 장소 또한 금남로다.

한국 민주주의 초석이 된 광주 5ㆍ18 민주화 운동의 중심지가 금남로임은 누구나 다 안다. 5ㆍ18 당시 금남로의 상징이 된 전남 도청 앞 광장은 민주주의를 쟁취하기 위한 수 십 만의 함성으로 가득 찬 집회 장소였고, 5월21일 계엄군의 집단 발포로 50명 이상이 사망하고 500명 이상이 총상을 입었던 피의 현장이기도 했다. 이후 도청 앞 광장은 5ㆍ18 민주광장으로 불린다.

5ㆍ18 민주화운동 이후 민주주의를 시민의 손으로 직접 쟁취한 1989년 6월 항쟁 당시 시민들의 최종 집결 장소도 금남로 옛 도청 앞 광장이었고, 전두환 등 신군부의 군부독재체제에 반대하다 희생당한 연세대생 이한열, 명지대생 강경대, 전남대생 박승희 등 수많은 민주 열사들의 노제가 열렸던 곳도 금남로 옛 도청 앞 광장이었다.

민주주의의 역사 속에서 광주 금남로는 4ㆍ19혁명에서 민주주의의 성지로 그 중요성이 자리매김 된 후, 1980년 5ㆍ18 민주화운동과 1987년 6월 민주항쟁으로 그 정신이 계승된 대한민국 민주주의의 성지(聖地)가 된다.

노성태 회장 제공

'웃음과 눈요기 > 기타' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 정암 조광조 선생 謫廬 유허비 (0) | 2015.05.11 |

|---|---|

| [스크랩] 정암 조광조 선생 謫廬 유허비 (0) | 2015.05.11 |

| [스크랩] 억겁의 전설, 기암괴석 (0) | 2015.01.26 |

| [스크랩] 사랑의 (0) | 2014.08.29 |

| [스크랩] 역사상 가장악랄한 마누라는누굴까? (0) | 2014.08.29 |